新着記事

もっと見る-

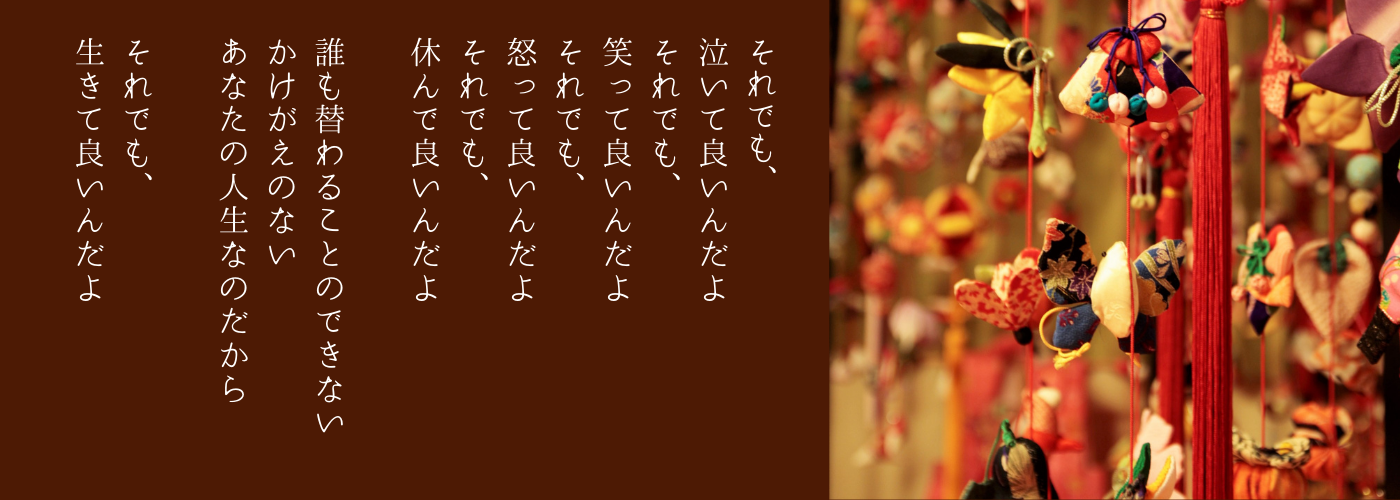

浄信寺恒例「つるしびな展」中止のご案内

浄信寺から

浄信寺

浄信寺より

2022-2-26

あじさい会主催、浄信寺恒例の「つるしびな展」は、今年も新型コロナウイルス感染拡大を懸念し中止と致します。

-

浄信寺の新型コロナウイルス対策

浄信寺から

浄信寺

浄信寺より

2022-2-18

浄信寺における新型コロナウイルス対策のご質問にお答えします。 【法事について】 Q.法事はできますか? A.法事は随時受け付けております。ただし、大勢が参加する法事はお勧めいたしません。 Q.お経だけ頼むことはできますか? A.原則的には施主様だけでも参加して頂きたいですが、どうしても来訪できない場合はご相談ください。 年忌法要は命日の近くの日にちで行いますが(四十九日法要は除く)、今の状況を踏まえ先に延期して頂くこともご検討下さい。仏様も故人様、ご先祖様も皆様の健康を第一に思っております。 Q.会食はできますか? A.原則的にはお勧めいたしません。仕出し店でお持ち帰り用のお弁当も用意できますので、ご相談ください。また、会食をする際には住職は同席できませんのでご了承下さい。 【葬儀について】 Q.葬儀の導師はしてもらえますか? A.もちろん行います。どのような状況であれ、住職がお勤めいたします。 ただし、新型コロナウイルス収束までは通夜振る舞いや忌中払い、火葬場での待合室への同行など濃厚接触のある場には、お互いの感染予防のため辞退いたします。ご了承下さい。 【お参りについて】 Q.墓参や一処廟でのお参りはできますか? A.もちろんできます。 【その他】 Q.新型コロナウイルスの関係で経済的に余裕がありませんが、葬儀(法事)はできますか? A.今は皆が大変な時期にあります。お布施とはあくまでもその方のお気持ちによって包まれるものですから、あまりご心配なさらずに忌憚なくご相談下さい。 Q.上記のQ&Aは浄信寺の檀家だけが対象ですか? A.いえ、ご供養の気持ちがあるが、経済的な理由で葬儀ができないという状況は避けなければと考えます。檀家様とそうでない方とにかかわらず、ご相談頂ければ対応できるよう努力をしたいと思っています。

-

愛する人との別れ『サヨナラのその先に』

住職のひとりごと

浄信寺

浄信寺より

2022-2-14

『サヨナラのその先に』 日本語の別れ言葉には不思議な響きがあります。 英語の「Good bye」は、Good (Goodness=God)be with ya(you)、つまり「神が共にあらんことを」とでも訳すのでしょうか。去りゆく人に神のご加護があるように願うことを以って、相手の運命は神に委ねます。しかし、日本語の「左様なら(さようなら)」、「じゃあ」、「では」、「また」は、本当の別れを宣言するのではなく、未来に再会が約束されているかのような余韻を残しています。その関係を未来に繋げる為の接続詞のような言葉です。 「いつか会える…」いや、「会いたいから」こそ、そこで終止符を打たずに、現在進行形の問いを残したまま未来に待っている再会に向け、各々の物語を続ける。 日本語の別れの挨拶は、その先の再会へ向けての約束であり、そのスタートを宣言する言葉なのかもしれません。 東日本大震災後のあるアンケートに「ぜひ備えておかなければいけなかったと思うもの」という質問があり、多くの方が「家族の連絡手段、集合場所の確認」と答えているのが目に止まりました。今ほど家族との絆の大切さを実感する時はないでしょう。 地震などの自然災害に限らず、大切な家族との死別もまた、私たちの日常を突如分断します。そして、愛する人との別れは自身の人生における最大の苦しみであり、その喪失はお互いの間に築き上げてきた日々の物語の終止符を意味するものかもしれません。 日本人は、お葬式や法事、年中行事や日々のお参りなどを通じ、この世のご縁が尽きた先の物語を家族で共有してきました。しかし、現代はその物語を失おうとしているようにも思えます。 残念なことですが、私が旅立った後、私はこの腕で家族を抱きしめることも、慰めの言葉をかけることもできません。大切な人との現在を掛け替えのないものと感じ、その絆が「とこしえ」にあることを願った時、今の私が備えておくべきは、それらの人々と、「その先」の物語を平生から共有しておくことであり、「家族の連絡手段、集合場所の確認」という視点で見れば、それは大切な人と信仰を同じくすることではないでしょうか。 3月はお彼岸の月です。お彼岸は太陽が真西に沈み、西方の極楽浄土に思いを向ける好機でもあります。私たちが彼の岸に思いを抱くように、あの夕陽の向こうにも、私たちの人生を見守っている人たちがいます。 「サヨナラ」は、再び会うまでの互いの新しい物語のスタートです。「あんなこと、こんなこと」があればこそ、再会の喜びも深いものです。辛く悲しい時にも、「では、また」の先にある再会の約束を励みとし、自身の日々の物語を重ねて行きたいものですね。 あなたが「生き切った」その沢山の人生の物語こそが、あの人への最高の土産となるのです。極楽の蓮の台で、いつか語り合うその日まで、あなたらしく精一杯に生き沢山の人生の物語をつくることが、亡き人の供養になるのです。 「いのち」をめぐるエッセイ 其の1

-

供養とは

住職のひとりごと

浄信寺

浄信寺より

2022-2-14

供養の原語はサンスクリット語のpūjā(プージャー)、日本語に直訳すると「尊敬をもってねんごろにもてなすこと」(岩波仏教辞典)です。 「おもてなし」なんですね。 供養とは決して難しいことでも面倒なことでもありません。 供養はしなくてはならないのではなく、供養をしたい想いがあるからするのです。 あなたの胸に灯った慈しみや感謝の心を、供養という表現で仏さまや大切な方に向けてみましょう。 その姿はそのまま鏡写しのように、仏さまや大切なあの方が、いつもあなたを想っている姿そのものなのです。 手を合わせ、供養をする時のあなたは 決してひとりではないのです。

-

大切な人が亡くなったら…搬送について

住職のひとりごと

浄信寺

浄信寺より

2022-2-14

万が一の時に慌てない為に予め知っておくこと 大切な人が亡くなったら… ご家族の万が一の時には混乱してしまい何をして良いのか分からないこともあるでしょう。 以下、大まかな流れをご説明いたします。 (なお、これはあくまでも平塚市内を想定した一般的な流れであり、病院や葬儀社によっても対応が違いますのでご了承ください。) ①お医者様の死亡の診断のあと、看護師さんが死後の処置をいたします。 その間に葬儀社に連絡し、病院までご遺体を引き取りに来てもらいます。 葬儀社到着まで約1時間ほどかかる場合があります。 check 葬儀社は予め決まっていますか?(葬儀社は24時間電話受付しています。) check 予め決まった葬儀社がない場合は、病院が指定した搬送業者(葬儀社)に葬儀の依頼をしてもらえることがあります。婦長さん(看護師さん)に相談してください。必ずしもその業者に葬儀を依頼する必要はありません。搬送だけをお願いし、葬儀施行は別の業者に依頼することもできます。 ②葬儀社が到着し、霊安室に一旦安置致します。家族、担当医、看護師などが焼香し、ご遺体を寝台車に乗せて自宅や斎場の霊安室に移動しますので、予め安置場所は決めておきましょう(ケースによっては病室から直接寝台車に乗せる場合もあります)。 病院の霊安室には長く安置させてもらえません。遠方から駆けつける方などは、自宅や斎場などの安置場所で落ち合いましょう。 check 寝台車は料金がかかります。市内ならおおよそ2万円ほどを見込んでおきましょう。深夜、距離によっては加算されます。 check 自家用車でご自宅まで搬送することも可能ですが、その際は必ず死亡診断書も携帯します。ただしご遺体の移動には人手やストレッチャーなどがないと困難です。 ③自宅の静かな部屋に布団を敷き、ご遺体を安置します。ドライアイスの処置、枕飾りの準備をします。これらのことは葬儀社が支度、準備をします。なお、浄土宗では仏壇の扉は締めません。 (葬儀社の斎場などに安置する場合は、葬儀社の指示に従ってください。なお、安置料がかかります) ④家族が枕飾りにお供えするものを作り、お線香をあげたり末期の水を捧げたりします。 check お茶碗にご飯を山盛りにし、箸を一膳立てておきます。上新粉でピンポン玉大のお団子を作り、お皿に乗せます(お団子の数は地域によって違います。平塚市内では6個が多いと思います)。 check 割箸に脱脂綿などを挟み、軽く水を含ません、口元を湿します。お線香は四十九日まで一本おあげします。 ⑤葬儀社と打ち合わせをします。ご自宅の安置後は混乱していることや、葬儀に詳しい親族が到着しないなど、その場ですぐに打ち合わせが出来ないことがあります。その場合はあとで打ち合わせに来てもらうように指示してください。また、葬儀社の搬送した者が搬送専門の者である場合もあります。そのような場合にも、とりあえず「日時」「場所」だけは早めに決めて詳細は後ほど決めるという流れが良いと思います。 なお、病院が指定した搬送業者(葬儀社)に葬儀の依頼をする必要はありません。その場までの料金等を精算し、帰ってもらって構いません。勿論、対応などが気に入り葬儀をその業者を依頼することも可能です。葬儀社の打ち合わせの者が来るまでの間に、会葬者のおおよその人数の把握、遺影写真に使う写真、互助会に入っている場合はその証書を準備しておきましょう。 check 日程決定の前に必ず住職の予定を聴いて下さい。 check 火葬場の予約、役所の手続きは葬儀社が行います(平塚市)。 亡くなった方の搬送について

-

平塚市自死遺族分かち合いについて

浄信寺から

浄信寺

浄信寺より

2022-2-14

平塚市で自死遺族の分かち合いを行っていることを知っていますか。 平塚市では自治体における自殺対策の条例としては全国初となる「平塚市民のこころと命を守る条例」を制定し、平成20年より施行されました。 現在、偶数月の第一火曜日(14時~16時)に「わかち合いの会」が行われております。場所は八幡山公園の洋館(旧横浜ゴム平塚製造所記念館)で行われます。 なお、この会は自死で身近な方を亡くされた方を対象といたします。 「話す」ことは、思いを手「放す」ことでもあります。 勿論、無理にお話しする必要はございません。 温かくて安心な場を共有して頂くだけでも大切なことかと思います。 予約等は不要です。 あなたが一歩踏み出すことを 大切な方も見守っていらっしゃるのではないでしょうか。 自死遺族分かち合い

-

平塚市内で永代供養墓をお探しの方へ

浄信寺から

浄信寺

浄信寺より

2022-2-14

平塚市内にある浄信寺では、「跡取りがいない」「地域のご縁があまりない」「経済的に苦しい」などという方が、お寺と縁を持てないのではないかと感じていることを残念に思っています。 かつての地域社会では、自身や配偶者などの最期に際して周囲が協力し不安を解消してくれました。 しかし、現代ではそのような相互互助の関係性は薄れ、最期の不安をひとりで抱えている方が多いのではないかと思っております。 そのような方々の不安を解消するのがお寺本来の役割ではないかと考えます。どのような些細な事でも構いません。 契約をする、しないにかかわらず、お気軽にご相談ください。 浄信寺では永代供養廟として「一処檀(いっしょだん)」という納骨堂(写真)がございます。 一処檀は二霊安置の室内式仏壇型納骨堂です ・夫婦で最長三十三回忌まで安置(後の方がご逝去されてから33回忌) ・年会費はかかりません ・ご夫婦でご利用できます ・お骨の有無に関わらず予めご契約できます ・跡継ぎがなくてもご契約できます ・契約者がご逝去後は寺が責任をもって永代供養いたします 【二霊安置 ~(33回忌迄)105万円】 お墓に関する不安を抱えている方はお気軽にご連絡ください。 場所:浄信寺境内地内(神奈川県平塚市長持337)

-

故人の死生観と遺族の死生観

住職のひとりごと

浄信寺

浄信寺より

2022-1-26

ある葬儀社さんから聴いた話です。 「魂なんぞあるわけない、骨なんてただのゴミだ。海にでも捨ててくれ」 そう言われて亡くなった方の直葬が行われました。 「それではお別れです」 職員の号令と共に棺が炉に入るその時でした、 「ジイジは何処に行くの?」故人のお孫さんが呟いたのです。 「お別れ」なのですから、何処かに行くと思うのは素直な子どもの気持ちでしょう。 しかし、両親は口篭り祖父の遺志をこの子に伝えることなど出来ませんでした。 「私」が死ねば肉体はただのモノであり、自然に還りただの無に帰す。 そのような死生観も当然認められるべきです。 しかし、あなたがゴミとしか思えない骨が眠るお墓を拝み、ただの板切れとしか思えない位牌に向け、 あるはずもないと信じる魂と、あなたの死後も繋がりを求め会話をする人がいます。 もしも、この故人がお孫さんに先立たれていたのなら、 「この子の魂なんてあるわけない。骨などただのゴミ。捨てるべきだ」 そう言えるでしょうか。 自身の死生観により死の覚悟が出来ていることと、 残される人が死を受け入れることは別の次元のことなのです。 たとえ、死は自分にとってはすべてが無に帰するとしても、家族にとっては大切な人の喪失を抱える体験です。 「私」の存在は消えても、遺族の心に残る大きなあなたの穴も「私」のもう一つの姿かもしれません。 そして、「私」との生前の関係性を喪失した遺族が、その穴とどのようにして向き合って行くのかは残された人の主体的な心の作業であり、残された人が主体的に選択する生き方です。 故人の遺す言葉や思いが、時にはご遺族の支えとなり、希望となることもあれば、逆に喪の作業の足かせになることもあるのです。 旅立つ者はそのことも見据えておく必要があるのではないでしょうか。 口篭る親に見かねた故人の弟が口を開きました。 「きれいな世界に行って、向こうからいつもお前を見守っていてくれるんだよ」。 皆が頷き、笑みがこぼれました。 彷徨っていた親族の心がこの一言でひとつ処に向けられたのです。 「ジイジは何処にも行かないって言ってたのになぁ…」 光り輝く浄土より、苦笑いを浮かべながら照れくさそうにそう呟く頑固な故人の姿が、皆の心には映っていたのかもしれません。 葬儀とは、たとえ故人にとって最期の儀式であっても、残された者にとっては喪った存在と新たに関係性を結ぶ、スタートの儀式でもあるのです。 【故人の死生観と遺族の死生観】 (このお話しは、事実にもとづいて脚色したフィクションです)